「冒険」の意味を問う旅 [山の図書館・映画館]

「冒険」の意味を問う旅

古い話になるが、本多勝一著「カナダ・エスキモー」を読んでいて、エスキモー犬に「ヒューマニズム」や愛情は禁物だ、犬橇をひく犬は愛玩対象ではなく労働犬だからだ、というくだりに軽いカルチャーショックを覚えたことがある。半端な愛情をかければ、犬たちは確実にその人間に従わなくなるという。「犬になめられた」状態になるのである。氷点下30度の氷原で犬と生死を共にするための思想が、底流にある。

同じことを一冊の本で全面展開したのが、角幡の「犬橇事始」である。

「冒険とは何か」。これが角幡の永遠のテーマであるようだ。例えば、登山。8000㍍峰全14座登頂を達成したラインホルト・メスナーは「ヒマラヤより高い山に登ることは不可能だし単独行より少人数の遠征などありはしない」と山を断念した。点から点へ、どれだけ早く、どんな方法で移動するかを競う時代は終わったのだ。人類の能力の限界を問う時代が終われば、後はバリエーションの開拓か、個々の力の限界を試すものとしての登山が残る。

チベットのツァンポー峡谷を踏破し「空白の五百マイル」を著した角幡は、社会体制の外側に出ることこそ冒険の本質だと定義づけた。現代の優れた登山用具を使い、酸素ボンベや多くのシェルパの助けを借りてエベレストの頂上に立つことは冒険なのか。もちろん、気軽にハイキング気分で行ける山ではないが「冒険の対象」という観点で、そうとらえる。

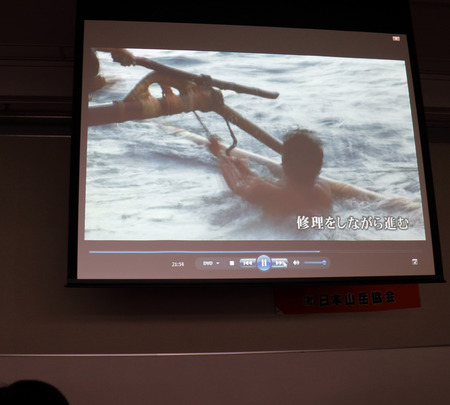

「極夜行」を断行した角幡は、次の冒険として「犬橇の旅」をもくろんだ。橇はイヌイット(エスキモーとの呼称の違いについて角幡は詳述しているが、ここでは省く)が日常的に使うものを使う。日本でメーカーに依頼して作り上げたものを持ち込めば、おそらく高強度、高性能のものが手に入るだろうが、それをよしとしない。それはイヌイットの社会に直結しない、環境の「外部」の道具に他ならないからだ。

あくまでもグリーンランドの氷の大地が生み出したものを食糧に、道具はイヌイットの社会で生産可能なもの。そうした旅こそが冒険ではないか。角幡はそう言う。

すべては一からの出発である。まず橇を引く犬を手に入れる。これが大変である。イヌイットの猟師はそれぞれ有能な犬を飼っているが、おいそれとは譲ってくれない。手放すのは訓練不足だったり、老いぼれたり、ダメ犬ばかり。それでもチームとして形を成すよう、訓練していかなければならない。次に橇づくり。プラスチックのライナーは衝撃で壊れる。それらをつなぎあわせる方法も学ぶ。氷原は平らなところばかりではない。乱氷帯もあれば登りも下りもある。下りは暴走の危険があり、楽なわけではない。

次に海豹(アザラシ)狩りである。100㍍まで近づき狙うが、そこまでいかないうちに逃げられてしまう。あるとき、逃げられるだろうとやる気ないまま近づくと、不思議に逃げなかった。「殺気」が障害だと知る。自然と一体になることが重要なのである。

最終目的は海豹を獲りながらグリーランドの氷原を旅することで、そのための犬橇だった。ここで意識的なハードルが生まれる。復路の食糧を確保したうえで旅をするのか。10頭以上の犬の分も含めれば相当量である。途中で手に入ることを前提に旅するのか。

帰路の食糧を持たず大氷原に乗り出せるか。それができなければ、真の旅する力を持つことはできないのではないか。これは現代社会に生きる人間の限界を問うことでもある。果たして自分は、社会の外側で生き延びることができるのか。

――旅は生きている自分を実感するための方途であるだけでなく、作品でもある。

角幡は「冒険」の意味をこう書いている。

こうした格闘の中、予想外の事態が角幡を襲う。コロナ禍によって「チーム角幡」は解散が不可避になる。文明社会の外側に出るためにグリーンランドに拠点を持った角幡。皮肉にも「コロナ」という搦め手からは逃げられなかったのである。

集英社、2300円(税別)。「裸の大地」第一部は「狩りと漂泊」。狩りを前提とした旅へと乗り出す彼の冒険観が展開されている。

- 作者: 角幡 唯介

- 出版社/メーカー: 集英社

- 発売日: 2023/07/05

- メディア: 単行本

山岳美と厚みのある人生ドラマ~山の映画館 [山の図書館・映画館]

山岳美と厚みのある人生ドラマ~山の映画館

「帰れない山」

北イタリアのモンテ・ローザ周辺を背景に、出会った二人の少年の友情、父との確執、生き方の模索が描かれる。「国際的ベストセラー小説」とのことだが、原作は未読。稜線の風景は美しく、かといって背景は美しいがドラマは貧弱…といった、ありがちな山岳映画ではない。一方で、長尺の割にところどころ説明不足の感があるのは、作り手が原作に頼りすぎたせいか。読んでいれば補完され、面白さは倍増したかも。

イタリア・トリノに育ったピエトロ(ルーボ・パルビエロ)は両親とともにモンテ・ローザ山麓グラーノ村で夏を過ごした。そこで牛飼いをしている同い年の少年(12歳?)ブルーノ(クリスティアーノ・サッセッラ)と仲良くなる。ある年、山好きの父ジョヴァンニ(フィリッポ・ティーニ)は二人を連れ、氷河に向かった。途中で村人に「子供連れは危険だよ」と忠告を受けながら…。大きなクレバスを、父とブルーノは飛び越えたがピエトロは高山病で越えられず、3人は引き返した。そんな気まずい体験から、ピエトロは山から遠ざかる。父はブルーノとたびたびモンテ・ローザの山々を歩いた。

ジョヴァンニは、教育を受けさせるためブルーノを引き取りたいと考えていた。しかし、ブルーノの父が拒絶したため、建築現場で働く。一方、ピエトロは父への反発から大学へ行かず、アルバイトで暮らした。そんな折り、父の急死の報が届いた。ピエトロ31歳、ジョヴァンニ61歳だった。

父はモンテ・ローザの稜線に山小屋を建てる計画を持っていた。その夢をピエトロ(ルカ・マリネッリ)とブルーノ(アレッサンドロ・ボルギ)に託したのだった。建築技術を持つブルーノの主導で小屋は建てられ、牛飼い経験を生かして牧場とチーズ作りが始まった。ブルーノは山の民になった。ピエトロはチベットなどを訪れ、細々とだが本を出版した。この世界に「いどころ」を見つけたのだ。しかし、ブルーノの人生は平たんではなかった。借金が生活を圧迫した。ある年の冬、連絡が取れなくなった山小屋に救援ヘリが向かう。ブルーノは不在だった。

タイトル「帰れない山」には解説がいる。原題「Le otto montagne」は、直訳すると「八つの山」。古代インドの世界観で、中央に須弥山という一段高い山、周辺に八つの山がある。映画でもチベットを旅したピエトロがこの話をする。須弥山は一度登ると降りることができない。途中で降りたものは周辺の八つの山を永遠に放浪するとこになる、こんな話だった。ブルーノが登っているのは須弥山、つまり「帰れない山」でピエトロは八つの山を放浪している、こんな人生観を暗に語っている。

ラストシーン。雪解けのころ、鳥が亡骸をついばむ。ピエトロがチベットで聞いた鳥葬を類推させる。このシーンとタイトルから、物語の背景に仏教的無常観があることが分かる。

2022年、イタリア・ベルギー・フランス合作。監督フェリックス・バン・ヒュルーニンゲン 、シャルロッテ・ファンデルメールシュ。原作パオロ・コニェッティ。

でもまあ、あんな景色のいいところに小屋を建てて、自給自足で生活できたら、というのは夢ではありますね。モンテ・ローザとかドロミテとか、一度は現地で見てみたい。

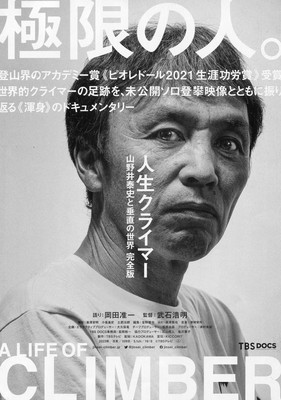

すべての山から生還した男~山の映画館 [山の図書館・映画館]

すべての山から生還した男~山の映画館

「人生クライマー 山野井泰史と垂直の世界 完全版」

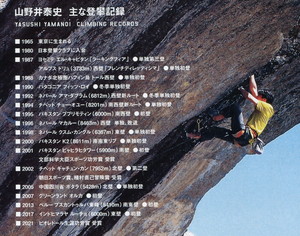

世界的なクライマーといっていい山野井泰史を、エヴェレスト登頂経験を持つテレビ・ジャーナリスト武石浩明がドキュメンタリーに仕上げた。タイトル「人生クライマー」から、作品は二通りの見方が想定される。一つは、物心ついたころからクライミングのことしか考えてこなかった、そして今生きている、と語るその生きざまを見る。二つ目は、ずばり、世界的なクライマーのメンタル、技術の水準を見る。二つを同時に見ることは可能だが、おそらく(私も含めてだが)、視線の軸足は前者にあると思われる。

簡単に言えばクライマー山野井の足跡を追っているのだが、あるのは栄光と成功ばかりではない。

始まりはマカルー西壁(8463㍍)。ポーランドのヴォイテク・クルティカら3人が1981年、当時世界最強と言われたパーティーを組んで挑んだが7800㍍地点で敗退した。死のゾーンと呼ばれる8000㍍付近にそびえたつ巨大なオーバーハングが、この壁をヒマラヤ最後の課題と呼ばせている。ここにソロで挑んだのが1996年の山野井だった。

しかし、6700㍍でビバーク後、7300㍍付近で体験したことのない衝撃を受けた。落石だった。直撃したヘルメットは割れ、軽度のむち打ちになったようだった。いったん引き返した山野井は「行けるところまで」と、カラ身で再び登ろうとする。引き留めたのはベースキャンプの妻・妙子だった。やり取りは映像で再現されている。妙子はこの時、山にのみ込まれた山野井の精神状態を察知していた。山野井自身が著書「垂直の記憶」(山と渓谷社)で、その時の心理を明らかにしている。

――体は冷え切りガタガタと震えていた。どうあがいても頂上に行くことはできない。難しすぎる。(略)これから僕を待っているのは1000㍍以上の青光りした氷壁にオーバーハングした500㍍の弱点の少ない岩壁。それも酸素が薄くなる7000㍍の高度から現れるのだ。(略)すべてが絶望的だ。それでも多くの人に無様な敗退を見られたくないと、どこかで思っていた。

山野井はこの後、壁(オーバーハングしたヘッドウォール)を見て「登っている自分をイメージできない」と書いている。彼は完全にのみ込まれていたのだ。それでも登ろうとしていたのは、背後に武石らクルーのカメラを意識したためだった。そんな、純粋とは言えない精神状態を察知して救い出したのは妙子だった。

なぜここまで「ソロ」にこだわるのか。このドキュメンタリーでも、その問いが投げかけられている。多少軽口めいた調子で「ヒト(他人)は信用できないから」と答え、続いて「一人だとものすごい恐怖と孤独感がある。それを乗り越えて頂上に立った時の達成感が忘れられない」と言っている。

「ソロ」で登る感覚を、端的に表した言葉がある。

「山学同志会の頭脳」と言われた坂下直枝。

――ひと言で言えば「だれもいない」という底知れぬ実感。(略)たとえるならば「ひとからの絶対的な距離感。「ひとからの」の意味には、救助への期待感や、仲間とのコミュニケーションや、人間の温もりといったものが含まれるのかもしれない。(略)だがソロには、それすらもない。(略)「絶対的なエンプティ―(空)」

「ソロ 単独登攀者 山野井泰史」(山と渓谷社)で、丸山直樹が書いている。先の山野井の言葉の裏側にあるものを言い当てている気がする。 死に近い世界に挑み続けて、山野井はすべての山から生還した。妙子は、完全な準備をして挑む、ものすごく慎重な人と、その性格を明かしている。豪胆さより慎重さと繊細さで、死の世界を垣間見た人なのだ。

マカルーの2年後、マナスル(8163㍍)の北西壁(未踏)に挑んでいる。6100㍍付近で崩壊したセラックの直撃を受け、のみ込まれた。このとき「なぜか冷静に、雪崩で死んでいく自分がわかった」と書いている(「垂直の記憶」)。この時の体験を「レベルの高い登攀を成功させることは確かに魅力的ではあるが、死はクライミングに失敗することよりずっと敗北なのだ」と振り返る。

マカルーでの敗退についても「山の困難度と自分の技術の測り方を間違えた」と総括し(「垂直の記憶」)、昨年夏に出た「山野井泰史全記録」(山と渓谷社)では「僕は巨大な西壁を登る資格を持ち合わせておらず、そのうえ、山の迫力に圧倒され続けてしまった」と、より率直な表現で語った。

もし、私たちが山野井から学ぶことがあるとすれば、冷静さと率直さ、何があっても生きて帰るという生への執念と慎重さではないかと思う。

さすらう冒険行の始まり~山の図書館 [山の図書館・映画館]

さすらう冒険行の始まり~山の図書館

冒険とは何か。角幡はいつも、こう問いかける。高い山に登ることが冒険なのか。未踏の地に踏みこむことが冒険なのか。確かにこれらは必要な条件かもしれないが十分な条件ではない。例えば角幡は対談・エッセイ集「旅人の表現術」で、こんなことを述べている。

偉大な先達・本多勝一の定義を下敷きにしつつ「冒険とは体制(システム)としての常識や支配的な枠組を外側から揺さぶる行為でなければならない。(略)反逆的な方法で新しい世界に飛び出して可能性の扉を開き、時代の体制(システム)をぶち壊さなくてはならないのだ」―。

その前段として、エベレスト登山が多くの人の目に冒険とは映らなくなった理由を挙げている。「登山の戦略が完全にマニュアル化し、そのマニュアル通りに事を進めることが登頂につながる最大の近道になってしまったのだ」

私たちは高山に登るとき、事前にさんざん地図を眺め、地形を頭に叩き込み、標準的な所要時間を調べ、無理のない日程を組み立てる。それが、安全登山のために推奨される。我々のレベルでは、それは正しいことだろう。

しかし、冒険家を名乗るには、それは正しいことなのか。ここに角幡の問題意識がある。点から点への移動を目標とし、できるだけ効率的にこなす。得られるものは何か。サミットハンターとしての満足感か。困難なゴルジュを突破したことの、沢ヤとしての満足感か。もちろん私を含め、こうした行為を否定するものではないが、角幡はその先へ行こうとする。そうした思想の「いま」を全面展開したのが、この一冊である。

表題に「裸の大地」とある。前述したような、我々が事前に入手しうる知識をできるだけオフにする。北海道・日高で行った旅では、食糧はおろか地図さえも持たず山に入った。目の前の山々の向こうに何があるか、行ってみなければわからない。事前に知識を仕入れていれば、山や滝を越えれば何があり、テントを張れるポイントまでどのくらいの時間がかかるかもある程度計算できる。つまり、先が見える。しかし、地図もなく地形の予備知識もなければ、ただ山があるばかりである。それは圧倒的な存在感を持って迫り、人間は卑小な存在になる。「裸の大地」の意味するところであろう。

食糧も持たないので、自然界から獲得しなければ先に進めない。どれだけ前に進めるかは、事前の計画によってではなく獲物次第となる。表題の後半「狩りと漂泊」の意味するところである。

角幡は2016年12月から翌年2月にかけ、北極圏を旅した。全行程ヤミの中という、おそらく角幡以外誰も思いつかないであろう冒険の旅である。見えない極寒の氷原を行く恐怖は、我々には想像がつかない。そのグリーンランドを、2018年3月から5月にかけ、一頭の犬とともに歩いた。今度は白夜の旅である。最小限の食糧を持ち、途中でジャコウウシやアザラシ、ウサギを手に入れ、可能な限り北へ向かう。行程は、獲物を手に入れることを前提に組まれる。「点と線の冒険行」ではなく「さすらう冒険行」が始まる。

白夜の氷原で角幡はこう考えた。夜昼の区別のない世界。疲れれば起きる時間を遅らそう。出発もずらす。翌日に疲れを残さないため、歩行時間は過剰にならないようにする。すると、どんどん行程は後ろの時間へとずれていく。その中で1日24時間という時間枠は守る必要があるのか。時間とは何か―。「近代」を突き抜ける思考。それは「冒険」という概念を形成する「近代」への問いかけでもある。

ノンフィクションは、沢木耕太郎らによってニュージャーナリズムの世界へと足を踏み入れた。人物の航跡をトレースするだけでなく、その航海でどんな魂の揺らぎを見せたかを、文字にする。沢木らの功績はその点にあった。間違いなく困難な仕事であるが、その困難さの多くは、記録者と行為者が別主体であることに由来する。角幡はその一人二役を特権的にやって見せる。冒険家が文章を書くのではなく、冒険家であり文学者(もしくは思想家)である。恐るべき力業だ。

新潮社刊、1800円(税別)。

壮大な物語、重量感は今一つ~映画「神々の山嶺」 [山の図書館・映画館]

壮大な物語、重量感は今一つ~映画「神々の山嶺」

夢枕獏の壮大な冒険小説を、仏映画界が谷口ジローの画で映像化した。阿部寛、岡田准一で2016年に実写映画化された時もそうだったが、今回もどこか緊迫感に欠ける。原作の行間ににじむ冒険行のひりひりした感じがない。今回の仏作品は、特にその感が強い。

ストーリーの骨格はあまりにも有名で、今更紹介することもないが、少しだけ触れる。

主人公は孤高のクライマー羽生丈二。おそらく、谷川岳・一ノ倉沢「三スラの神話」で世に出た森田勝が原作者の頭にあったであろう。もちろん、そのままなぞってはいない。夢枕獏の造形力が存分に発揮されている。羽生の横を通り過ぎたもう一人の登山家がいた。長谷常雄。これはどう見ても、長谷川恒男であろう。美しいクライミングで知られ、商業主義ともよく付き合った。森田とは真反対の人格である。

しかし、夢枕の原作では、長谷は全くのわき役である。羽生の引き立て役に徹し、グランドジョラス北壁であっけなく死んでしまう(実際にこの壁で死んだのは森田)。

この二人の物語に若い写真家・深町誠が絡み、「マロニーはエベレストに初登頂したのか」という登山界永遠の謎が展開する。舞台回しの小道具は、羽生が持つコダック・カメラ。エベレスト山頂手前で見つけたマロニーの凍死体から持ち帰ったのだという。

マロニーの謎については、ラインホルト・メスナーの「マロリーは二度死んだ」が白眉である。マロリーは1924年、3度目のエベレストで行方不明となり、75年後にほぼ完全な形で発見された。これが「エベレスト初登頂者はマロリーではないか」というセンセーショナルな議論を巻き起こしたが(メスナーの意味深なタイトルの意味はここにある)、メスナーは登山家らしい冷静な判断を積み上げ、マロリーは第二ステップ手前で敗北し下山中に死亡した、と結論付けた。

羽生はマロリーの後を追うようにエベレスト山頂を目指し、深町は随行者として写真を撮り続けた。しかし、天候は急速に悪化して…。果たして羽生は山頂を踏んだのか、というマロリーと同じ問いが駆け巡る。

山岳風景はとても美しい。しかし人間の、時にどろどろとした葛藤はほとんど見えない。それが重量感や厚みを、見るものに感じさせないのが残念。

2021年、仏、ルクセンブルグ合作。

【参考文献】「神々の山嶺」(夢枕獏著、集英社)▽「マロリーは二度死んだ」(ラインホルト・メスナー著、山と渓谷社)▽「狼は帰らず アルピニスト森田勝の生と死」(佐瀬稔著、山と渓谷社)▽「長谷川恒男 虚空の登攀者」(佐瀬稔著、山と渓谷社)

追悼・笹本稜平さん [山の図書館・映画館]

追悼・笹本稜平さん

山岳小説の名手、笹本稜平さんが亡くなった。1月15日付朝日新聞によると、昨年11月に急性心筋梗塞で旅立ったという。まだ70歳だった。

国際情勢を織り込んだ「天空への回廊」から奥秩父の山並みに人生模様を映しこんだ「春を背負って」まで、実に多彩な山岳小説を楽しませてもらった。怪異な相貌のマカルー西壁を舞台にした「希望の峰」も忘れがたい。もう新作が読めないのか、と思うと寂しい限りである。

御冥福を祈りたい。合掌。

自然との一体化を目指す~山の図書館 [山の図書館・映画館]

自然との一体化を目指す~山の図書館

「俺は沢ヤだ!」(成瀬陽一著)

ひたすら高みへ。あるいは困難な壁へ。こうした挑戦に向けた情熱、モチベーションのありようは理解できないことはない。しかし、谷底を這い冷水を浴び、滝をよじ登る「沢登り」という行為は、我々凡人には理解が難しい。そうした向きに、懇切丁寧かつ縦横無尽に魅力を解き明かしたのが成瀬陽一著「俺は沢ヤだ!」である。

うかつにも知らなかったが、沢登りは日本独特のものらしい。たしかに欧米にキャニオニングというのはあるが、沢登りとは本質的に違うらしい。

日本の沢登りは、より困難な峡谷を求めながら、ボルト、ハーケンなど人工物の痕跡をできるだけ残さないのを至上とする、という。自然に飛び込み自己を同質化させるところに高い精神性を求める。これに対してキャニオニングは、より安全に楽しく峡谷の美しさを堪能するところに本質を求める。

成瀬は書いていないが、こうした違いは、渓谷や滝の向こう側に神の世界を見る日本的自然観からくるものであろう。欧米のキャニオニング(ゴムボートを使うラフティングもだが)にはそうした「神と自然」といった思想はない。沢や渓谷はただ楽しむ対象として存在する。

多くの人生がそうであるように、成瀬の場合も沢登りとの出会いは偶然のたまものだったようだ。20歳のころ「何をすべきか」が見つからないまま悶々としていた。そんなある日、友人に誘われ山【注1】に向かった。途中で道を間違え、沢を詰めるうち滝に出会う。やみくもに上ったが途中で立ち往生し撤退。その時から山のことが脳内を占める。アルバイト先の山道具屋の先輩に連れられ、行ったのが沢登りだった。

――美しい流れは先へ進むほどにめまぐるしく変化し、僕は驚喜した。こんなおもしろい世界があったとは。(略)こうして僕は、やっとたどり着くべき場所にたどり着いたのだった。(28P)

ある日、沢を目指して歩いていると、一人の男性に出会う。成瀬が「最果て」と書く山あいの集落【注2】でフリースクールを開いていた。大学を出ると、そこへ「就職」した。月3万円、ほとんどボランティアだった。「人生は川の流れに翻弄されて漂う笹舟のよう」である。やがて近くの高校に職を得て、沢ヤ人生が本格的に始まった。

日本各地へと足を運び、渓谷の多様さに驚嘆し、海外の渓谷が視野に入ってくる。中でも群を抜くスケールが台湾のそれであったという。「外道クライマー」の宮城公博も書く通り、これは多くの沢ヤの共通認識であるようだ。三棧渓の源頭に遡行して、成瀬はこう書く。

――ルーレットの壇上に立たされることの引き換えに、人間の踏み入ってはならぬ世界―「神の領域」の通過が許された。僕には、そう思えてならなかった。(129P)

落石が頻発するゴルジュを命がけでくぐってきたものだけが見ることのできる大理石の造形世界。それこそが沢登りの魅力だといっている。

では、日本で最も魅力的な秘境はどこか。成瀬はその一つとして、国内最後の地図上の空白地帯、称名川下の廊下を挙げる。わずか2㌔だが、芸術的ともいえる大自然の城塞。10回の峡底下降で41の滝を確認、空白地帯の絵地図を完成させた。

成瀬は、沢ヤとは生き方そのものであるという。

――究極の沢ヤとは(略)すべてを捨てて、一匹の生き物になること。それは同時に、鳥のように大空を羽ばたき、魚のように流れを跳ね上がり、獣のように大地を駆け巡る自由を得るということだ。/そう、何も持たなくていい。(359P)

内外の渓谷遡行のカラー写真と、その成果である絵地図も掲載。

山と渓谷社、1200円(税別)。

【注1】愛鷹(あしたか)山。静岡県東部の日本200名山の一つ。

【注2】大嵐(おおぞれ)。静岡県浜松市。

歴史ミステリーと山岳ノンフィクションの味わい~山の図書館 [山の図書館・映画館]

歴史ミステリーと山岳ノンフィクションの味わい~山の図書館

「剱岳―線の記 平安時代の初登頂ミステリーに挑む」(高橋大輔著)

剱岳に、一度だけだが登った。もう20年も前のことだ。雷鳥沢で雨に降られたが、剣山荘に一泊し翌朝、別山尾根に取り付くころには晴れた。小休止するたび、剣沢と立山連峰がよく見えた。

剱岳を扱った小説に新田次郎の「剱岳<点の記>」がある。冒頭に「点の記とは三角点設定の記録である」とある。明治40年、地図上の空白地帯であった剱岳に測量用の三角点を設けた柴崎芳太郎の苦闘を描いた。終盤、意外な展開を見せる。前人未踏と思われた頂に古い錫杖の頭と剣が置かれていた。初登頂はならなかったが至上命令は果たした、という柴崎の感慨で小説は終わる。

「ふんふん、なるほど」と読了したが、世の中にはそれで終わらない人もいる。錫杖頭と剣はいつごろ誰が置いたのか。頂まで、どのルートをたどったのか。何のためだったのか。そんな疑問を解明したのが「剱岳―線の記」である。あらかじめ断っておけば、著者の高橋氏は自身、登山家ではなく、しいて言えば探検家だという。つまり、登山ルートだけを技術的に追っているわけではない。探検のフィールドは剱岳とその一帯にとどまらず、麓の宗教事情、山岳信仰をめぐる歴史的な事実、国家護持の思想にまで及ぶ。

立山曼荼羅で知られる立山連峰は早くから信仰の対象として知られた。剱岳は単独で信仰の対象とはならず、むしろ地獄の山と位置付けられ対照をなす存在だった。それはなぜか。

こうした謎を根気よく解いていく中で、剱岳への登頂ルートが絞り込まれていく。柴崎ら一行は積雪の長次郎谷をたどったことが明らかになっているが、デザインなどから錫杖頭が平安期のものとすると、そのころ急峻な岩稜をいくことは不可能だったと著者は推測する。残るのは別山尾根か早月尾根になる。別山尾根は今でこそ一般ルートだがカニのたてばい、カニの横ばいを鎖などの補助金具なしで通るのは困難である。早月尾根は登山口の馬場島から山頂まで標高差2200㍍。今でも、長大さを敬遠する向きもある。平安期にこのルートを登りきれたのか…。

カギは麓からの眺望と、そこに成立した仏教宗派にある。室堂からは見えない剱岳が、正面に見える地点がある。早月尾根に至る上市町である。この地域では真言宗が盛んだった。ところが、立山信仰では天台宗の芦峅寺、岩峅寺に光が当たり、真言宗はわき役となった。このことが立山曼荼羅を前面に押し出し、剱岳を「登ってはならない山」とする思想を生み出した。

なぜ、このようなことが起きたか。著者は、江戸期の加賀藩が軍事的な理由から宗派の野性的な部分を削ぐため芦峅寺、岩峅寺に山岳信仰を一本化した、とみた。

ここまでくれば、タイトル「線の記」の意味が分かる。三角点設置の足跡を追った「点の記」に対して、登頂ルートを追ったのが「線の記」というわけだ。しかし、著者はもう一つの意味を付加する。平安期と明治、国の骨組みが形成されたころ、使命観に燃えて命を賭した探検家2人が剱岳を介して一本の糸で結ばれた、そうした「線の記」でもあるのだ、と。

上質の歴史ミステリーと、山岳ノンフィクションの味わいを持つ、楽しい一冊。剱岳初登頂ルートを探る高橋氏の活動は、2018年にNHKが取り上げた。見た方も多いだろう。

朝日新聞出版、1700円(税別)。

ヘッドウォールは越えられるのか~山の図書館 [山の図書館・映画館]

ヘッドウォールは越えられるのか~山の図書館

「希望の峰 マカルー西壁」(笹本稜平著)

笹本稜平が最新の山岳トピックスを交えて紡いだ一編。「ソロ」シリーズ完結編と銘打ち、舞台はタイトルにもあるマカルー西壁。地図上のヒマラヤ山稜に沿えば、西から東へエベレスト、ローツェ、マカルー、カンチェンジュンガと並ぶ。

マカルー西壁とは。最近はネットで容易に画像を引っ張り出せるので確認した。ピラミッド状の山容。稜線は急峻である。特に「西壁」は頂上直下に大きなオーバーハングがある。笹本は以下のように描く。

――西壁は標高差2700㍍に達し7800㍍の高所から8400㍍まで続く壮絶なヘッドウォール(頂上直下の岩壁)は、垂直というより、その一部が巨人の額のように空中にせり出している。(漢数字を洋数字に書き換えた)

気圧が平地の3分の1しかなくデスゾーンと呼ばれる8000㍍地帯に、このヘッドウォールはある。その標高ゆえ、だれも越えることができなかった。ポーランドのクルティカは1981年に2度挑んだがいずれも撤退。最高到達地点は7900㍍だった。日本の山野井泰史も1996年秋、挑戦したが7800㍍に到達しないまま落石を受けて撤退した【注】。いまやヒマラヤ最後の課題といわれる。

体力、技術の極限が問われるこの壁をいかに克服するか。そうした山岳ドラマを縦軸に、若きソロクライマーと取り巻く人々のヒューマンドラマを横軸に織りなしたのが「希望の峰…」である。

ローツェ南壁からの冬季単独、K2南南西稜からの冬季単独初登頂に成功した奈良原和志は、次の目標をマカルー西壁に定めていた。未踏の壁に冬季に挑む。雪崩、落石のリスクを避けるためには、氷雪が締まる冬が有利と判断してのことだ。

彼にはパートナーとして磯村賢一、スポンサーとして山岳用品メーカー、ノースリッジがついていた。すべては順調と思っていたが、いくつか問題が浮上する。一つは、磯村にすい臓がんがみつかり余命僅かと宣告されたこと。もう一つは、ネパール政府が単独登山を禁止するという情報だった。どうやら背後には和志の活躍を快く思わないマルク・ブランがいるらしかった…。

マカルー偵察に訪れた和志の目前で大規模な岩雪崩が発生。イタリア隊が巻き込まれた。救出に向かった和志とカンチェンジュンガから駆けつけたフランス隊、そしてイタリア隊の間に連帯が生まれた。そこから、和志は西壁を、イタリア隊、フランス隊の選抜メンバーは西稜を目指すというプランが成立する。ネパール政府の規制をくぐり抜ける狙いもあった。順法精神かアルピニズムかという究極の判断だった。

最終目標へ向けてトレーニングが始まった。まずドロミテ。そしてパタゴニアのフィッツ・ロイ。いずれも尖塔で知られる。特にフィッツ・ロイは本番を想定し、冬季を選んだ。

マルクのプランも徐々に明らかになった。和志のアルパイン方式に対して極地法を選択。資金力に任せて有力なクライマーを集めているらしい。バックには米国の投資家がいるようだ…。

マカルーのベースキャンプ。気丈に振る舞う磯村だが体調の悪化は隠せない。それでも現地で見守るとヘリで乗り込んできた。和志は巨大なヘッドウォールを越えられるのか。マルク隊との競争に勝てるのか。磯村に頂上から朗報を聞かせるという約束は果たせるのか。

いつもながらの硬質な文体による描写。そこに触れるだけでも読む価値がある。ここではフィッツ・ロイのそれを紹介しよう。

――パタゴニア最高峰の頂からの、遮るもののない眺望に息を呑んだ。東のアルゼンチン側には、氷河が削り出したいくつもの湖と、そのあいだを埋めて地平線まで続く広大な草原、西のチリ側には、大小の氷河に埋め尽くされた純白の大地が広がる。

祥伝社、1800円(税別)。

【注】この時の壮絶な体験は「垂直の記憶 岩と雪の7章」(山と渓谷社)に山野井自身が記録している。

岩壁に求めた自己解放~山の図書館 [山の図書館・映画館]

岩壁に求めた自己解放~山の図書館

「アート・オブ・フリーダム」(ベルナデッド・マクドナルド著)

低山逍遥に明け暮れる身にとって、ヒマラヤを舞台とした人間ドラマは文字通り雲上の人々の物語である。しかし、手が届かないからこそ純粋に楽しめる世界でもある。

ラインホルト・メスナーとククチカ。世界登山史上の2人のレジェンドだ。8000㍍14座を初めて登ったのはメスナー、2人目がククチカである。メスナーには自伝もあり文筆家でもあったことから一般によく知られるが、ククチカはほとんど知られていない。ポーランドの出身である。この国にはもう一人、知る人ぞ知るクライマーがいる。ヴォイテク・クルティカ。一部で熱狂的に支持される由来は、彼の登攀スタイルによる。

クルティカの評伝ともいうべき一冊が出た。タイトルが、その登攀スタイルを表している。それは、おそらく彼の生き方のスタイルでもある。

この本を手にした動機は大きく二つあった。一つは、豊かとはとてもいいがたい戦後を歩んだ東欧の一国で、ククチカを含めなぜこれほど強靭な登山家が輩出されたのか。二つ目、長らく社会主義国であったかの地で、先鋭的なアルパインスタイルを貫くクルティカの思想(それは個人主義の極を行くかのようだ)がどう育まれたのか。蛇足を承知でいえば、ソ連も中国も全体主義国家らしく、国家事業としての組織的な登山で知られる。それとは全く違っている。

登山界の権威ある賞、ピオレドール賞の審査員になってくれないかという誘いをクルティカが固辞するところから、ストーリーは始まる。このエピソードこそ彼の生き方を表しているということだろう。世間的な称賛は時として束縛につながる。そんなものはいらない。自由でいたい。登攀の時でさえ、本当はザイルさえないほうがいい。だから、審査員になる話も生涯功労賞の話も、当然のこととして断った。

1947年、混沌と廃墟のポーランドで生まれ、60年代後半には流れるような登攀技術で知られた。しかし、登山協会は形式的な試験と証明書を求めた。クルティカは目もくれなかったので協会の知るところとはならなかった。おかげで彼の登攀スタイルは誰にも邪魔されず、自身が求める完璧なものとなった。

国内の山で技術を磨いた25歳のクルティカはアフガンの7000㍍峰をアルパインスタイルで登った。帰国して登山協会からの封筒を開くと、会員証が入っていた。彼はそこで初めて、これまで「違法に」山を登ってきたことに気づいた。

その後、クルティカは世界の名だたる山に挑む。そのうち印象的な二つの山行を紹介する。

一つはガッシャブルムⅣ峰の西壁シャイニングウォール。高低差2500㍍の輝く壁。標高8000㍍にわずかに届かないため、ほかのガッシャブルム峰ほど目立たないが、難度はガッシャブルムで一番だと言われる。84年にククチカとこの壁に挑む計画だったが、悪天候のためクルティカが断念を主張、ククチカと対立した。結局クルティカの主張が通ったが、柔軟さを欠くククチカの性格には危うさを覚えた。翌年、ロベルト・シャウアーと戻ってきたクルティカは、4日間の停滞ののち壁に取り付いた。風雨によって8日間閉じ込められ、主稜線に出た時には疲れ果てていた。2人は頂上までわずかに延びる緩い斜面には向かわず、下り始めていた。重要なのは頂上に立つことではなく、壁を美しく越えることだった。

トランゴ・タワーはパキスタン・カラコルムにある。標高はさほどでもなく知名度も高くはない。しかし、シャフトのような黄金の岩が、クルティカの心をとらえた。まず日本隊と組んだが撤退、2回目はスイス人ロレタンと組んだ。このとき、クルティカは2度の落下を経験する。こうして14日間の登攀ののち、剣の先のような頂上に立った。

ククチカとはマカルー西壁やガッシャブルムⅠ、Ⅱ峰、ブロードピークなどを登り、マナスル東峰を最後に同行することはなかった。2人を知る人は性格的に全く違うとみていたようだ。クルティカは、どんな条件でも撤退しないククチカを8000㍍サミットのコレクターとし、危険な雰囲気を感じていた。結果より過程を重視し、クライミングは自己解放と考えるクルティカには受け入れがたいものがあった。こうして2人は、それぞれの道を歩むことで合意した。3年後、ククチカはローツェ南壁で遭難死した。

ドイツとロシアという大国に挟まれ、長い戦争、被占領、貧困を経験したポーランド。このことはこの国のアルピニストの心情に影響しているのか。デリケートなこの問題にも、少しだが触れている。クルティカは、この国の歴史がククチカの「国際舞台での過度な努力」や反動としてのプライド、忍耐力、勇気を生み出したのだと思っていた。そして、自分は決してそうはならない、勇敢さへの突出した義務感と繊細さの深刻な欠如には陥らないと思っていた、という。

ダウンは手縫いで、ジッパーはなくボタン止め。そんな装備をクルティカは自虐的に「ロシア・グラーグ(収容所)の生き残りのよう」と言った。社会主義の制約と貧困の中で岩壁に描く美しいトレースにしなやかな生き様を表現したクルティカ。一方でどんな状況下でも剛直に突き進んだククチカ。ポーランドの戦後を生きた登山家2人が、ページの間から立ち上がってくる。

山と渓谷社、3000円(税別)。クルティカの軌跡が分かるカラー写真付き。

ひっそり建つ小屋に人生の彩り~山の図書館 [山の図書館・映画館]

ひっそり建つ小屋に人生の彩り~山の図書館

「北岳山小屋物語」(樋口明雄著)

北岳にある五つの山小屋を描いたノンフィクション。私自身、振り返ってみると山小屋を題材にしたエッセイもしくは小説を、読んでいるようであまり読んでいないことに気が付いた。最近では「黒部源流山小屋暮らし」が、著者やまとけいこさんがイラストレーターであることもあり、絵と文が楽しく痛快だった。少し古くは「小屋番三六五日」が、各地の小屋番による55話構成で読ませた。小説仕立てでは、笹本稜平「春を背負って」が記憶に。しかし、それぐらいであった。

さて、「北岳山小屋物語」。書いたのは山岳小説で知られる樋口明雄。

これまで北岳は2回訪れた。宿泊は麓の広河原山荘と肩の小屋(一度は北岳をピストン、もう一度は白根三山縦走)。広島から南アルプスを訪れると麓までで一日行程となり、翌日は山頂まで直行になってしまう。そんな日程上の都合からいくと「北岳山小屋物語」が白根御池小屋から始まっていることに多少の違和感があった。東京からだと白根御池あたりが最初の宿泊地になるためか、と勝手に想像した。

この白根御池小屋、位置的な関係で遭難者の救出作業では絶好の中継地点になる。したがって、スタッフもその道のベテランが多いらしい。そこで、救出した男性が翌年、ボッカ担ぎで缶ビールを3箱、小屋に置いていったという「いい話」も挟んである。

山小屋のスタッフはベテランばかりとは限らない。時に若者を一から教えることもある。山小屋に限らず、どんな仕事場でもあることだ。ただし山小屋は、都会に比べ自然環境が厳しい。そんな厳しさをどう教えていくかは、どの小屋でも課題であるようだ。しかし、強制や四角四面の教え方はせず自主性に任せる、というのが共通のようだ。若い登山者が羽目を外すというのも多いらしいが、いきなりしかりつけず、まず自律性を期待するという。時代性が出ている。

――(朝食は)無理強いしたりしない。起床時間も比較的自由だし、いちばんつらい作業も、まずはこちらでやってみせる。(略)あくまでも自発を促しながら、いいところを伸ばしてあげるのがコツですね。(広河原山荘)

広河原山荘を父から引き継いだ塩沢顯慈は体力に自信があり、事故があれば真っ先に飛び出す。調理師学校にも行き料理の腕もある。そんな彼の唯一の弱点は山小屋アレルギーだという。ほこりがあるとくしゃみが止まらないのだそうだ。

北岳山荘の管理人、猪俣健之介は、山好きが高じて…というコースではなく、むしろ山を知らなかったという。山小屋のスタッフになったことから、あちこちの山に登るようになった。

こんな意外な人生模様が、さりげなく語られる。

五つの小屋では、両俣小屋だけが少し毛色が違う。ほかの小屋は北岳に登る際、コースの取りようで訪れることになるが、両俣だけは少し外れた沢にあり、意識的に目指さない限り人は訪れない。実際登山者は減っており、最近ではこの地で魚影の濃いヤマトイワナを目指す釣り人が多いという。

そんな両俣小屋を著者は小型パソコンを担ぎ、取材を目的に訪れた。管理者の星美知子は団塊の世代で大学を中退、雑誌社に勤めているうち登山を始め、南アルプスにのめりこんだ。都会の暮らしが合わないという自分に気づき、めぐりめぐって両俣小屋へ。

小屋に入って2年目、忘れられない災害に遭遇した。台風による鉄砲水で小屋は全壊。避難者を連れ千丈ヶ岳を越え、雨中11時間かけて北沢峠に逃げた。この体験は自身が著作にまとめた。こうして彼女は両俣小屋の管理人になった。

山あいや稜線にひっそり建つ山小屋のどれもが、忘れがたいひと模様に彩られている。著者・樋口の言葉を借りれば「ひとつひとつの言葉に重みがあり、人生の彩りが濃い」のである。そんな一冊、山がそうであるように、読み方(歩き方)はあなた次第である。

山と渓谷社、1400円(税別)。

超人がいて、幽霊や河童が呼んでいた~山の図書館 [山の図書館・映画館]

超人がいて、幽霊や河童が呼んでいた~山の図書館

「定本 黒部の山賊 アルプスの怪」(伊藤正一著)

昭和20年代から30年代にかけての北アルプスはどんな様子だったか。山賊話アリ、怪談話アリ。痛快無比、驚天動地のエピソードを満載した1冊。著者は終戦直後に三俣山荘(当時は三俣蓮華小屋)、水晶小屋を譲り受け、後に雲ノ平小屋を建設するなど、黒部源流一帯の縦走ルート整備に力を尽くした伝説の人。「黒部の山賊」は昭和30年代に出版され、名著とされていたが読む機会を得ぬままだった。たまたま読んだ「黒部源流山小屋暮らし」で著者のやまとけいこさんが触れたことに加え、この春に文庫本化されたこともあって、手にした。

予想にたがわぬ面白さである。黒部源流一帯に山賊が出るとのうわさが流れる中、三俣、水晶の小屋を譲り受けた伊藤氏。終戦直後である。食糧難から、食いはぐれた男たちが山小屋で学生たちを撲殺するという物騒な事件も起きた。最初は一般の登山客を装い、壊れかけた小屋に泊まった伊藤氏は小屋代を払って引き揚げた。こうして「山賊」との接触に成功し、彼らを取り巻く風評を一つ一つつぶしていった。登山ブームが来る前から、一帯でカモシカやクマを獲って生計を立てる猟師だったのである。生涯にカモシカ1000頭、クマ100頭を獲ったもの、普通の人間の4日分の距離を1日で歩くもの…。彼らは山小屋経営に欠かせぬ力となった。

雲ノ平の高天原一帯はかつて金が出ると噂されたという。後にモリブデン鉱に変わり、戦時中は鉱山と宿舎が存在した。この話は、前掲「黒部源流山小屋暮らし」にも出てくる。この時の作業員宿舎が、現在の高天原山荘だという。伊藤氏が三俣、水晶に小屋を再建する直前のことである。いずれにせよ、この一帯は山師たちがのし歩いた時期もあったのだ。信じられないことだが。

闇の向こうから「オーイ」と呼ぶ声が聞こえ「オーイ」と答えるとなぜか吸い寄せられたという。「ヤッホー」と答えれば、声はやむのだそうだ。そうした怪談話に、数々の痛ましい遭難話。冬の薬師岳での愛知大生13人遭難事故については、薬師の広い尾根と、沢へと引き込むような独特の地形が関係しているとの緻密な考察がなされ、読ませる。黒部源流で河童が出るとのうわさについては、当時絶滅の危機に瀕していたカワウソではないか、と科学的な見地を紹介して「なるほど」と思わせる。

ゴアテックスもなく、まともな防水装備などなかった時代である。ひとたび雨が降れば悲惨な遭難が多発した。そんな時代に常人など及ばぬ足の速さを持つ人々がおり、金脈の発掘を夢見た人々がいた。防水、軽量化が進んだ装備で歩くのもいいが、幽霊におびえ、河童の「足跡」に驚いた数十年前に思いをはせれば、北アルプスの山々の表情も違って見えるかもしれない。

880円(税別)、山と渓谷社。

小屋を守る人たちの苦労と楽しみを知る~山の図書館 [山の図書館・映画館]

小屋を守る人たちの苦労と楽しみを知る~山の図書館

「黒部源流 山小屋暮らし」(やまと けいこ著)

室堂から五色原、スゴ乗越をへて薬師岳を越え、薬師沢に入ったことがある。沢沿いに山小屋があり、投宿した。沢音が聞こえるテラスに出ると、テレビで見た顔があった。当時、NHKで登山講座をやっていた岩﨑元郎さんだった。話しかけると、ビニール袋に入れたチーズをナイフで切り分け、いただいた。翌朝出発したところを見ると、十人余りの若い人たちを連れた山行だったようだ。

薬師沢小屋には、こんな思い出がある。この小屋にトータル12シーズン暮らしているやまとけいこさんが楽しさ、苦労話をつづった。イラストレーターでもあるやまとさんの、ほのぼのとしたイラストが添えられている。

「黒部源流のこと」に始まり、小屋開け、ハイシーズン、小屋閉めと1年間のトピックが詰まっている。黒部源流の歴史では、高天原山荘がもともと鉱山労働者の宿舎であったこと、スゴ乗越の「スゴ」は「数合(すごう)」、つまり猟師たちが獲物の数を確かめる場所から来ていること、などが紹介され、ふんふんと読み進む。

6月になると小屋開けである。まず心配なのは、豪雪に耐えて小屋がちゃんと立っているか。立っていても小屋は雪に押され、少しずつ傾いている。そして、冬季の動物被害。ネズミやテン、クマなどである。クマは食糧だけでなく酒類まで手を出す。酔っぱらって暴れた形跡もあるという。しかし、クマに説教もできない。所詮はどう共存していくかを考えるしかない、と著者は言う。

普通は稜線や高台にある山小屋が、ここでは沢沿いに立つ。そのことでの苦労話もある。まず、電波が届かない(これはいいことでもあるようだが)。そして最大の問題は、突然の雨で増水することだ。登山道整備に出て雨に遭い、間一髪、河原から高台へと逃げた同僚の話もつづられている。稜線の小屋ならありそうな水不足の悩みがないかわり、こんな苦労もあるのだ。

7月末から小屋は多忙を極める。布団1枚に2人ということになるが、最大の難問は夕食である。人数の増減を読みながら対応する(このあたりはどこの山小屋も同じだろうが)。

9月後半になると小屋閉め作業が始まる。アルバイトが下山した10月には、沢の紅葉が見事な輝きを見せるという。体育の日の連休が終われば、営業が終わる。こうして小屋の一年が幕を閉じる。あらためて小屋を守る人たちの苦労を知るのにいい。著者が趣味とするイワナ釣りの話も楽しい。

山と渓谷社、1300円。

一人の冒険家の誕生の物語~山の図書館 [山の図書館・映画館]

一人の冒険家の誕生の物語~山の図書館

「考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと」(荻田泰永著)

荻田泰永の名を知ったのは、角幡唯介「アグルーカの行方」を読んでであった。北極圏で129人全員死亡という悲劇的な結末を迎えたフランクリン隊の足跡を追ったノンフィクションだが、角幡がこの旅で頼りにしたのが、荻田だった。「アグルーカ…」で、荻田は次のように描かれている。

―-荻田は〝北極バカ〟を自称するぐらい北極にばかり通っている冒険家で、その年の春にはレゾリュート湾から北磁極までの600㌔少々ある凍った海の上を、一人で37日間かけて踏破していた。それが10回目の北極旅行だというのだから、たぶん本当に〝北極バカ〟なのだろう。(一部省略、和数字は洋数字に書き換えた)

〝北極バカ〟を自称するこの男、なぜに北極に魅せられたのだろうか。それに、北極などおいそれとは行けまい。最初の北極行はどんなものだったのか。専門家に連れられて行ったのか、ガイドを雇ったのか。知りたいことが山ほどあった。「アグルーカ…」は魅力的な本だったが、そんな中で「オギタ」は心に引っかかっていた。

そして、荻田の「考える脚」が出た。手に取らないわけにかなかった。

ここでは、三つの冒険がピックアップされている。「北極点無補給単独歩行の挑戦」(2014)、「カナダ~グリーンランド単独行」(2016)、「南極点無補給単独徒歩」(2018)である。これに北西航路や北東航路の歴史などが絡められている。角幡とともにフランクリン隊の足跡を追ったのは2011年のことだから、いずれもその後の冒険行である。荻田の書きぶりからすると、この掲載順は年代順であるとともに、難易度の順番でもあるようだ。

北極点への旅は、タイトルに「挑戦」とあるように未完で終わった。カナダからグリーンランドへは、事前情報がなく危惧されたポイントもあったが、なんとか乗り切った。そして、南極点への旅は、観光旅行より多少難易度が増した程度(と本人は言う)。事実、南極点は飛行機から直接降り立つことができ、ゴール前で観光客が待ち受けて祝福してくれるというなんとも緊迫感のないことになっていた。

そうはいっても、我々から見ると「極地への旅」である。資金はどうする、日常生活はと、疑問は尽きない。荻田はその辺にも触れている。そして最も驚くべきは、彼の生きざまそのものであろう。大学を中退、家でゴロゴロしながら見たテレビで、ある冒険家が話した北極、南極のこと。その冒険家がツアーの参加者を募っていると知り、応募する。それから、アルバイトで資金を稼ぎ、たまれば北極へと向かう日々が10年続く…。

―-(北極は)行く人が少なく、そこを歩く人が極めて少ない。だからこそ自由なのだ。自分の裁量で、これまで試されていないことを実現できる余地が残されている。

考えてみれば、ここに冒険の本質があるのかもしれない。冒険とは自由への旅なのだ。どんな高山、酷寒の地であろうと、人の手でコースが整備され、データがそろっていれば冒険の価値は薄れる。荻田はそれに比べ、北極海は恐ろしいところだという。乱氷が行く手を阻み、ようやく越えたかと思えば激しい海流が氷を押し流し、一日歩いた行程をなかったことにしてしまう。時にはリードと呼ばれる、氷原に現れた海に落ち、引きずり込まれるかもしれない。ブリザードによる停滞もある。持って行く食糧にも限りがある。飢餓との闘い。こうした困難が待ち受けるからこそ、荻田は北極へと向かう。

カナダからグリーンランドへの旅は、人との交流に満ちている。出発地点でもゴール地点でもイヌイットの人たちが手を振ってくれている。しかし、この旅の途中にはまぎれもない国境がある。かつての米ソ冷戦の時代であれば、ここに鉄のカーテンがあった。荻田によれば「世界最北の密入国者」が誕生する(もちろん冗談だが)。そして、現地に住む日本人に、このルートは初トレースだと聞かされる。事前にデータを調べようがなかったのだ。

冒険とは何だろうか。未知とはなんだろうか。北極圏の乱氷帯を、自分の目の高さで見たらどのように見えるだろうか。ひょっとして南極へは行けないだろうか。そんなことを考えながら読むと、とても楽しい本である。そして、一人の冒険家がどのようにして生まれたか、が率直に語られている。併用の地図がもう少し詳しければよかった。

KADOKAWA、1500円、税別。

死と隣り合わせの狂気~山の図書館 [山の図書館・映画館]

死と隣り合わせの狂気~山の図書館

「外道クライマー」(宮城公博著)

単行本が出た時、気になっていたがつい読まずにいた。文庫本になったというので読んでみた。予想に違わず面白い。何が面白いか。表現の巧みさ、自由奔放さもだが、冒険者自ら表現するという「二刀流」にその源流がある。巻末で角幡唯介が解説を書いているが、まさしく角幡の才能を引き継ぐ鮮やかな、そして恐るべき「二刀流」ぶりである。

タイトルにある「外道」から入ろう。なぜ著者は、この言葉を使ったか。冒頭にある自身の紹介で「無職の沢ヤ・クライマー」とある。この本自体「クライマー」より「沢ヤ」の部分に軸足を置いて書かれている。沢ヤとは垂直の壁より渓谷、河川の、主に滝を攻めることを生きがいとする人たち(だと思う)。活動場所は、ともすれば山深い清流の地、と思いがちだが、必ずしもそうではない。ドブ川を歩き、滝を越え、またドブ川を歩く、というのも含まれる。

現代のクライミングが、ヒマラヤや北アルプスの山岳地帯で標高差とコースの難易度を競う、という無機的な指標に頼りがちだが、著者はそんなものに目もくれない。そして、「許された」地での冒険だけが冒険ではないという哲学がある。著者は那智の滝を登り、「ご神体」をけがしたとして逮捕されるが、冒頭のこのエピソードこそ「外道」の意味を伝えている。「解説」で角幡が書いているように、「冒険とは本質的に社会の外側に出ていこうとする行為」だとすれば、那智の滝が冒険に値する対象である限り、社会的権威より挑戦が優先するのである。ここに「外道」の本意があるといっていい。

全体を見渡すと、タイのジャングルでの46日間にわたる沢登り(というか、彷徨といったほうがいいかも)を3分割し、間に台湾の怪物的なゴルジュとの格闘、北ア・称名滝の上部廊下(ゴルジュ)遡行と冬季側壁登攀を挟み、変化を持たせた。

タイでは沼地を延々と歩き、藪漕ぎやアブ、蛇に悩まされ、猛獣の足跡におびえ、栄養失調になりかかり、急流にのまれそうになり、次々に「やばい」場面が登場する。カッコよくはないが、常に命の危険があることがよく分かる。

九州ほどの面積の台湾には3000㍍峰200座があるという。その分、日本とはスケールの違うゴルジュも存在する。1000~1500㍍の絶壁に挟まれ、連瀑が次々と登場する。

称名滝上部には高さ200㍍の壁に挟まれた廊下が約2㌔続くという。一度入れば突破するか、200㍍のもろい絶壁をよじ登るかしかない。それが、今日まで未踏の地にしていた理由である。この廊下を3回に分けて踏破したクライマーがいたため著者は、一度での突破を試みるが敗退する。

そして、冬季の称名滝側壁。なぜ未登攀のまま残ったか。標高が低いため雪が固まらず、グサグサのまま岩にこびりついているからだ。アイスハーケンでは固定できないため、雪をはいで壁にハーケンを打ち込む必要がある。膨大な雪が水流のように落ち込む中で、その作業を行わねばならない。

肉体一枚を隔てて「死の世界」が待ち受けている。だからこそ沢ヤは、引き込まれていく。その心理を、著者はこう書く。

――理屈では説明できないオーラがあった。そして私には、自然の猛威を剥き出しにした本当の称名滝の内院に入り込みたいという欲望があった。それは登山者が持つ一種、狂気的な感情なのだろう。(略)生と死の境界線に立つことによって生の実感が湧く。(略)そこに、自分だけの何かを残したいのだ。登山とは、狂気を孕んだ表現行為なのだ。(第6章 二つの日本一への挑戦)

分かる気はするが、真似はできない。だから、読むだけにしておこう。

集英社文庫、850円(税別)。

素材としては抜群に面白いのだが~山の図書館 [山の図書館・映画館]

素材としては抜群に面白いのだが~山の図書館

「死に山 世界一不気味な遭難事故 ≪ディアトロフ峠事件≫の真相」(ドニー・アイカー著)

ソ連(当時)のウラル山脈北部で1959年冬、不可解な遭難事故が起きたという。死者はトレッキング中の9人。いずれもウラル工科大(当時)の学生、OBだった。事故があった山はマンシ族の言葉で「死の山」を意味するホラチャフリと呼ばれ、遭難地域はリーダーの名前をとってディアトロフ峠と名付けられた。冷戦下のソ連で長く秘密にされたが、半世紀以上たって米国のジャーナリストが事故の存在を聞きつけ調査に乗り出した。その顛末を書いたのが本書である。

事故があった地点は障害物のないだだっ広い山麓で、発見された時、テントはほぼそのまま残されていた。6人は付近の山林などで凍死体で、3人は重い傷を負った末の死体として見つかり、衣服はまともに着ていなかった。いずれも靴を履いていなかった。一人は舌がなかった。

現地で事件の真相を追っていたディアトロフ財団理事長のクンツェヴィッチに会った「私」は彼の手助けを得て調査の網を広げる―。

以降は、事故のあった1959年と2012年(一部2010年)を行き来する。半世紀を隔てて明確に記述が分かれているのは、読む方としてはありがたい。

調査の結果、いくつかの説が浮かび上がった。現地住民による襲撃、雪崩や強風による自然災害、武装集団の襲撃、極秘ミサイル実験の結果、放射線関連実験の結果…。しかし、決め手はなかった。現地住民が襲うというのは普段の行動からして考えられなかったし、居住地から100㌔も離れた場所で起きたことだった。自然災害説も、テントがそのままである以上、説明できない部分が多かった。そのほかも、根拠となるものはなかった。

1958年に数百人が死亡した「ウラルの核惨事」の存在が1970年代に明らかになったが、この事故の影響を考えるには、被曝量(死体の一部からは正常値以上の数値が確認されたという)が、あまりにも低かった。

手詰まりの中、著者は超低周波説に行きつく。事故当時、現場は強風が吹き荒れ、山の形状によって超低周波(カルマン渦列)を引き起こし、テントの9人に不快感や恐怖感を生み出したというのだ。パニックになった9人はテントから厳寒の雪原に飛び出し、ある者は凍死し、ある者は崖下に落ちて致命的な傷を負った…。超低周波の研究は2000年以降に本格化し、事故当時は推論さえも成り立たなかったという。

さて、こうして一件落着、というには何か物足りない。確かに「ありえない」説を否定していった結果、残ったものが低周波説であったにせよ、それは「可能性として否定できない」レベルである。さらに一歩進めて「これしかない」と断定するには何かが足りない。結局はそれが食い足りなさにつながっている。素材として抜群に面白いのは間違いないのだが。

河出書房新社、2350円(税別)。著者はフロリダ在住、映画、テレビの監督、製作者。

死に山: 世界一不気味な遭難事故《ディアトロフ峠事件》の真相

- 作者: ドニー・アイカー

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2018/08/25

- メディア: 単行本

自然で身の丈にあった文章が引き付ける~山の図書館 [山の図書館・映画館]

自然で身の丈にあった文章が引き付ける~山の図書館

「山行記」(南木佳士著)

病院の勤務医である「わたし」に、沙絵ちゃんから手紙が届いた。浅間山に登りませんか、とあった。高校生のころの憧れの存在と登った。

マツムシソウだね。

ミヤママツムシソウかな。

ほのぼのとした会話を交わし、でも彼女は40年前とは違っていた―。

遠い記憶が交差する中で、こころとからだ、生と死の融合と乖離が背伸びしない自然な文体で語られる。「草すべり」はそんな小説だ。

この小説を書いた南木佳士さんが「山行記」を出した。50歳を過ぎて始めたという山登りのスタイルも、小説と同じく背伸びしない、自然な歩運びであるようだ。

大きく4章に分かれる。「ためらいの笠ヶ岳から槍ヶ岳」「何度でも浅間山」「つられて白峰三山」「山を下りてから」。「ためらいの笠ヶ岳から槍ヶ岳」と「つられて白峰三山」はそれぞれ北アと南アを代表するルートを歩いた記録。どちらかといえば著者には似合わない。自身もそう思っているようで「ためらいの」とか「つられて」とか余分な形容詞をかぶせたところに、心情が表れている。職場の仲間に誘われ、ついついその気になって行ってしまった、という心根が表れている。

笠へ登る日の朝、妻と泊まったホテル。

どうしてこんな事態になってしまったのだろう、と後悔の念に襲われる。背後から、起きだしてきた妻が「やっぱり行くの?」と問う。

分かるなあ、この気持ち。一方で、

晴れた日の午前の針葉樹林の香りが、それまでに服用したあまたの精神安定剤よりもはるかに深く心身をリラックスさせてくれる作用があるのを知ったのも、山にのめりこんだ大きな理由だった。

「精神安定剤をあまた服用した」経験はないが、これも分かる気がする。

かくして、笠新道をへろへろになりながらなんとか登りきり、翌日には死にそうな思いで西鎌尾根を攀じる。

「欲望に負けて」ついつい登った「白峰三山」も同じような調子だ。弱い自分、情けない自分をそのままさらけ出す。同行者の「泣き」を聞き「他者の吐く弱音は『わたし』をすこしだけ楽にさせてくれる」と感じる。山頭火の句になぞらえ「後悔するからだが歩いている」のである。

それでも山に登るのは、

これだよなあ、これだよなあ、と深い呼吸をくりかえしつつ「わたし」は晴れた白峰三山の一部になっていった。

という体験が待ち構えているからだ。

「何度でも浅間山」は、八ヶ岳と浅間山への山行を取り上げ、筆者の「日常の山」を書いている。「山を下りてから」は、「山」をめぐる自身のさまざまな話題を軽妙に取り上げた。山行スタイルと同じ、あくまで身の丈にあった自然な文章が引き付ける。

文春文庫、670円(税別)。

「闇」の中の「己」を文字化する稀有な能力 [山の図書館・映画館]

「闇」の中の「己」を文字化する稀有な能力~山の図書館

「極夜行」(角幡唯介著)

北極圏に出現する「極夜」を旅した記録である。したがって、闘った相手は闇そのものである。いや、正確に言えば、4カ月間続いた極夜の中の単独行で己がどのように変質するかを、すべてをさらけ出しながら追求したノンフィクションである。つまり、書くべき対象は「闇」そのものであると同時に「己」であった。探検ノンフィクションは、普通はどれだけ過酷な条件=自然を生き抜いたかを描き出す。背景としての「環境」が存在し、環境と己の関係性が文字によって刻まれる。場合によっては、そこに「死」が介在するかもしれない関係性である。

しかし、角幡がここで挑んだものは「闇」である。闇はすべての自然を不確かなものにする。氷原のかたち、巨大なクレバス、そこに生きる動物たち、すべてが闇の中に溶解して不確かとなり、意味はあいまいになる。そこには、苛烈な自然とは別次元の「もがき」が生まれる。

角幡はなぜ、こうした「探検」に挑んだのか。彼は、脱・社会システムの観点を提示する。

――探検というのは要するに人間社会のシステムの外側に出る活動です。

かつては地図の空白地帯を埋めるのが「探検」だったが、いまや地球上にそうした空白地帯はなかなかない。そういう中で、4カ月も続く極夜の旅は「探検」に値するのではないか―。

こうして角幡は北極圏に、地図上の空白とは違った意味の未知の領域を求めて探検の第一歩を踏み出した。

旅したのはカナダ対岸、グリーンランドの北緯78度から79度の領域である。この氷床とツンドラ地帯を単独行で越えること自体、酷寒とブリザードとの闘いであるのだが、角幡の探検の核心はそこにはなく「闇」との闘いにある。期間は12月初旬から2月中旬にかけて(現地への到着は11月上旬)。連れはイヌイットの村で分けてもらった犬一頭。探検の狙いが「脱システム」にあることから、GPSは持たない。極夜の星の位置が、氷床での位置を確定する唯一の材料となる。当初は六分儀を使うことを考えたようだが、誤差が生じるために断念する。

こうして旅は、シオラパルクというイヌイットの村から氷河を越え、ツンドラ中央高地を越え、イヌアフィシュアクというデポ地に向かう。ここではデポ資材がシロクマによって荒らされていることが、巡回のデンマーク隊によって発見、連絡されていた。しかし、付近に英国隊によるデポ資材があるという情報が入り楽観していたのだが、これもシロクマに荒らされていたことが判明する。探検を続行するための絶対的な食糧が足りない。どうする…。

闇と酷寒と強風の中で、予期せぬことが次々と起きる。ついに、同行する犬を食って村に帰還することも視野に入れる…。

闇の中をさまよった角幡は、強烈なブリザードの果てに4か月ぶりの太陽が昇るのを見た。「唖然とするほど巨大」で「美しい太陽」である。おそらく角幡は、極夜行の果てのこの太陽を見たかったのだ。いったん人間社会の外に飛び出し、再び人間社会の内に戻ってくる瞬間。その時、人間は何を感じるか。それを体感したかったに違いない。

しかし、それにしてもなんと延々と続く七転八倒。「空白の五マイル」は地図の空白地帯でもがく旅だったが、ここにあるのは地の果て、太陽のない世界でもがき苦しむ旅である。そして、何よりも得難いと思われるのは、「闇」という文字にしがたい世界を文字にする能力と、酷寒の地を旅するという身体的能力を併せ持つ角幡という稀有な存在である。そのことをあらためて思い知らされる一冊だ。まぎれもなく「空白の五マイル」と並ぶノンフィクションの傑作が生まれたといっていい。

文芸春秋社、1750円(税別)。

山があってよかった~山の図書館 [山の図書館・映画館]

山があってよかった~山の図書館

「街と山のあいだ」(若菜晃子著)

私たちは、いつも名のある山に登っているわけではない。むしろ、名もない低山に登ることのほうが多い。深田久弥は「百の頂には百の喜びがある」といったが、それは名もない低山にも当てはまる。どんな山にも味わいがあり、歩く喜びがある。そのことをエッセーにまとめたのが、この「街と山のあいだ」である。

著者は「山と渓谷」の副編集長を経て独立。山や旅に関する雑誌を編集したり、随筆を書いたりしているらしい。こう書くと山や自然のスペシャリストに見えてしまうかもしれないが、自身初の随筆集と銘打ったこの本を読むかぎり、そんな雰囲気はない。「山登り」がテーマだから山に関する文章が圧倒的に多いのだが、舞台は例えば槍ヶ岳や穂高連峰といった誰もが知る山ばかりではない。ことさら構えてではなく気軽に登った山の、その山にしかない味わいがつづられている。

どこにでもある山に登った話だから、危険な個所を突破したとか、苦しい崖を登り切っただとか、そんな自慢話は出てこない。山行のようすが淡々とつづられ、出てくる花もチングルマだったり、イワツメグサだったり、せいぜいマツムシソウで、その辺りの山で出会える花ばかりである。それでも読むものを引き付けるのは、著者の山への愛がにじみ出ているからだろう。

――人生に山があってよかった。

私はそのことに心から感謝して、山を下りていった。(「誕生日の山」)

こうした著者のまなざしを感じながら読めば、そこかしこに「そうだよね」とつぶやきたくなるシーンやセンテンスが出てくる。例えば

――大杉谷の登山道は長い。下るだけでも半日以上かかる。私は雨の中をいつまでも歩い ていたい気持ちで、山を下っていった。(「雨の大杉谷」)

――山の大小にかかわらず、人間はいつだって地上のはかない一点でしかない。それはまるで先ほどさくさくと音を立てて崩れていた無数の霜柱のように。(「箱根の雪」)

「山の道具」の章では「身の丈サイズというのが大事なのだ」と書いている。山登りもまた「身の丈サイズ」が大事なのだ。そうすれば山は私たちに豊かな時間を与えてくれる。著者が言いたいこともきっとそうだと思う。

――低山歩きでは好きなように時間を過ごすことが許されている。そこに流れている山の時間は、いつも自分が過ごしている時間と全く違う次元のものだ。そのことを知るだけでも、その時間を過ごしに行くだけでも充分である。山ではふだん目に入らなかったものを見、思いもしなかったことを思う。人は案外、そんなときの些細な出来事を忘れない。(「低山の魅力」)

どこにもない山を、ではなく、どこにでもある山の魅力を書いた一冊。

1600円、アノニマ・スタジオ。

「ソロ」という生き方とヒマラヤとの融合 [山の図書館・映画館]

「ソロ」という生き方とヒマラヤとの融合

「ソロ」(笹本稜平著)

「ソロ」というタイトルから思い起こされる一冊がある。「ソロ 単独登攀者 山野井泰史」(丸山直樹著、1998年、山と渓谷社)。ヨセミテやヨーロッパアルプスで腕を磨き、挑戦の舞台をヒマラヤに移したクライマーを追った。そして彼の生死の境をさまよったギャチュン・カン北壁登頂の体験は沢木耕太郎の卓抜なインタビューによって再現され「凍」にまとめられた。

笹本の「ソロ」もまた、多くのライターが追った山野井の肖像を彷彿とさせる。しかし、舞台は、実在のクライマーのそれとはがらりと変えてある。そのうえで、「単独登攀者」という登山スタイルだけでなく、いくつかの物語の枝葉が備えられている。一つは、スロベニアの孤高の登山家トモ・チェセンとの浅からぬ因縁であったり、また一つは極めて世俗的なテーマ=スポンサーシップとの折り合いの付け方であったりする。あえて単純化していえば、「ソロ」という登攀スタイルがまぎれもない幹=縦糸としてあり、生き方の問題が横糸としてある。これに、多くの人員と膨大なルート工作を伴う極地法から少数、短期決戦型のアルパインスタイルへと切り替わる時代の変遷が絡む。

奈良原和志はヒマラヤ・エベレストに対置するローツェ南壁の単独登攀を目指していた。それには訳があった。かつてこの南壁を単独登攀したというトモ・チェセンの報告に疑問が呈されていることに決着をつけたいと思っているのだ。それは無論、トモ・チェセンの名誉のためにであった。南壁を単独、しかも冬季に踏破することでトモ・チェセンの企てが不可能なものではなかったことが証明される。壁に残置したとトモが証言するピトンを発見すれば名誉は完全に挽回される…。

こうしたドラマの展開に沿って織り込まれる名峰の表情は、いつもながらだが笹本の文体がさえて見事である。たとえば、こんな具合だ。

――左右に翼を広げたような幅広い山容のラカボシは、標高七七八八メートル。一見登りやすそうに見えるが、鋭いナイフリッジ(尾根)や急峻な氷壁が複雑に入り組んだスケールの大きな山で、和志の目から見ても容易いターゲットではない。

その隣に顔を覗かせるのはディランの美しい雪のピラミッドだ。(略)

雄大なヒマラヤ、カラコルム山脈の光景と人間ドラマとの融合。映像ではまだなしえない、文字と想像力によってのみ描かれる世界がここにはあるように思う。

祥伝社、2017年、1800円。

一見軽そうだが内容は深い~山の図書館 [山の図書館・映画館]

一見軽そうだが内容は深い~山の図書館

「地図のない場所で眠りたい」(対談:高野秀行・角幡唯介)

「謎の独立王国ソマリランド」や「アヘン王国潜入記」の高野と「空白の五マイル」や「アグルーカの行方」の角幡による対談。ともに探検家・冒険家であるとともにノンフィクションのライターである。そしてもう一つの共通項は早大探検部のOBであること。外形的には似通っているが作家としての資質、出来上がった作品の手触りはまるで違う。10歳違い(高野の方が年上)の二人が、それぞれどこがどう違い、どこが似ているかを相互分析、自己分析を交えて語り合った。帯に「自身の〝根っこ〟をさらけ出し、語り合った」とあるが、この言葉がピタリの対談である。

「探検」と「冒険」の違いについて、二人はこういっている。

角幡「探検というのは基本的に土地の問題だと思っているんです。いっぽうで冒険というのは人の物語」

高野「冒険って枠がちゃんとあってさ。その範囲がはっきりしている」

角幡「「探検はテーマと場所が与えられているだけで、そこで何をしたらいいのかというのは個人の工夫になってくる」

角幡はさらに「冒険か探検かは切り取り方の問題」とも言う。二人の作品を見ると、角幡のそれは「冒険」色が強く、高野のそれは「探検」色が強いように思えるが、あくまでも、おしなべての話である。個別の作品に触れれば、それぞれに思いはある。その中で角幡が、自身の代表作「空白の五マイル」と「アグルーカの行方」をどう見ているかは興味深い。一見して「アグルーカ…」は構成の妙、文体の洗練ぶりにおいて優れていると思われるが、角幡は「空白の…」を訴求力の点で超えられなかったと感じている。これはその通りだろう。作家は往々にして、世に出た最初の作品を次作が超えられないということが起きるが、角幡の場合もそうかもしれない。

二人の作品はノンフィクションというジャンルに属するが、周辺分野であるジャーナリズムやフィクションとの比較も試みている。一見すると高野はジャーナリズムに近く、角幡はフィクション(小説)に近いとみられがちだが、それぞれ自身の見立てはどうか。

高野は、ジャーナリズムとして見るには「自分が出すぎている」と感じているし、角幡は「空白の…」を書き終えた時、「これはノンフィクションなのか」と思ったという。

角幡はこの感覚について「旅人の表現術」の中の沢木耕太郎との対談でさらに詳しく述べている。

「書くことを意識してふるまう。これは行為者としてどこか不純なんじゃないかとも思うんです」

あらかじめ書くことを意識して行為の段階から「編集」しているのではないか。それは、ノンフィクションと呼べるものなのか。

書くことの不純性―。この問いは、行為者=書き手である角幡ならではの悩みでもあるようだ。

一方、高野の前出のセリフについては、こんなやりとりもある。

高野「俺がジャーナリズムという方向に行かないのは、主義主張とか議論で話を見せたくないから」

角幡「じゃあ、意識する相手はジャーナリズムより小説ですね」

高野「そうだね」

一見したよりもずっと内容が深い一冊である。

講談社文庫、680円(税別)。

常人ならざる体験をさらりと語る~高野秀行の講演を聞く [山の図書館・映画館]

常人ならざる体験をさらりと語る~高野秀行の講演を聞く

「謎の独立国家 ソマリランド」という分厚い本を書いた高野秀行の講演を9月24日に聞いた。「未知の旅には罠がある」のタイトルで、広島県山岳連盟が主催した。

高野は早稲田大の探検部にいたころ、コンゴの謎の怪獣「ムベンベ」を追った体験をまとめた「幻獣ムベンベを追え」などで作家として出発した。講演での本人の弁では当初「辺境作家」としていたらしいが、そうすると「辺境作家って何ですか」と必ず聞かれるので今は「ノンフィクション作家」としているらしい。無味無臭のノンフィクション作家より圧倒的に辺境作家のほうがいいように思えるが、これは本人の勝手だろう。

講演は三つのパーツに分かれていた。一つは「アヘン王国潜入記」にまつわる話。ミャンマーの山岳地帯、ゴールデントライアングルと呼ばれる地域で1995年から96年にかけて現地の人間と生活を共にした体験を話した。ワ州と呼ばれる一帯で、7カ月間、アヘンの栽培に携わったという。ワ州は有史以来、どの国の支配下にも入ったことがないとされる。そのせいかどうか、生活スタイルはシンプルという。アヘン栽培は肥料もやらず雑草取りと間引きだけ、食生活はもみを毎朝つき、雑炊にして食べる。入れるのはネギか菜っ葉、ニラの類いだけ。卵も食べない。酒は雑穀を発酵させたものを竹筒でつくったコップで飲む。しかし、ワ州連合軍というゲリラ組織を構成、勇猛果敢な戦闘ぶりは知られていたらしい。アヘンそのものはワ州でも使用が禁じられ、税として納めるほか外貨獲得の手段でもあったという。

二つ目はソマリランドの話。これは「謎の独立国家 ソマリランド」で書かれたことほぼそのままだった。米軍ヘリ撃墜事件を描いた「ブラックホークダウン」で知られるソマリアは今、三つの地域に分かれるという。一つは内戦を終結させ民主主義のルールが徹底されているソマリランド、二つ目はソマリア沖を航行する船舶への海賊行為で知られるプントランド、三つ目が、激しい内乱が今も続くソマリア。その中のソマリランドで住民と生活した体験を主に語った。レンガのような分厚い札束を手にしないと用をなさないソマリランド・シリング。かつてソマリア政府が倒れた時、超インフレが襲ったためこうした状態になった。現在は紙幣印刷技術を持たないため、デノミにできないという。ただ、紙幣を刷り増すことがないので、さらなるインフレにはならないという。高野によれば、経済学者はこの状態を一種の奇跡と呼んでいるらしい。そして覚醒植物カートの存在。見た目は単なる葉っぱで口に入れてもうまくもなんともないが、30分ほど我慢して食べていると突然うまくなり、意識がはっきりしてくるという。ソマリランドの人たちは午前中働き、午後になると仕事をやめて「カート」運搬車が来るのをひたすら待つという。カートが来れば人々が群がり、あちこちでカート宴会が始まる。宴会ではカートが主役でコーラなどの飲み物がつまみになる。居酒屋とは逆の情景だ。もちろん、カート宴会に加わらなければ現地住民との交流もおぼつかないと、高野は言う。

そしてソマリア人は何事も「超速」でしかも飽きっぽいという。インタビューなど5分も持たず、携帯をいじったり、どこかへ出かけたりする。犬をじっとさせようと思ってもじっとしない、あの感じに似ていると高野は言う。

内乱が収まらない南部ソマリアは荒廃しているが物資が豊富で栄えてもいるらしい。理由は、和平会議などが企画されるたび、国連などの支援物資が大量に流入するためだという。ネット社会やマスコミも発達しているという。高野の著作と講演は、ソマリアに対する我々の常識を覆すのに十分である。

三つめの話は「謎のアジア納豆」。納豆は日本固有のものと思いがちだが、アジアに広く納豆文化圏は存在するらしい。食べているのはそれぞれの国のマイノリティーだという。なぜか。アジアの中で納豆を食べないのは漢民族である。だから漢民族に押しやられ、肉や魚が手に入れにくい山岳部、盆地の民族・地域で納豆文化圏が成立したのだという。しかし、藁で包む日本の方式は他のアジア地域ではほとんど見られず、シダなどの葉でくるんだものが主流である。

この三つの話をまとめて、高野は「辺境とは何か」と問う。ソマリアは世界に開かれ、ソマリア人は世界をよく知っている。これに対して日本は閉じられた文化圏、つまりガラパゴス化が進んでいる。世界から見れば辺境とは日本のことではないか。「納豆文化圏」を考えてもそういえるのでは、と高野は言う。

講演の印象を一つだけ言えば、高野と同じ早稲田大探検部OBとして角幡唯介がいる。角幡は高野のちょうど10歳年下である。角幡の場合、探検という行為自体が「表現」として認識されている。そのため、探検という行為を通して生と死が極めて近いものとしてとらえられる。言い方を変えれば探検を内省的にとらえる。しかし、高野の場合はどうか。あえて生と死を並べてみせることを、高野はしない。むしろ「死」を遠ざけることで「探検」を成し遂げようとしている。例えば、海賊行為で知られるプントランドを訪れた時、拉致されないためボデーガードを雇っているが、この話をするときに「おそらく拉致する人間も護衛をする人間も同じ人たちだろう」と明かし、「つまり身代金を前払いにするか後払いにするか(ボデーガード料は結構高く、少しの期間雇っただけで身代金ぐらいになったという)の違い」と話した。これは結構すごいことだが、高野は「すごいこと」とは言わない。角幡なら別の言い方をしただろう。

冒険は表現行為である~山の図書館 [山の図書館・映画館]

冒険は表現行為である~山の図書館

「旅人の表現術」(角幡唯介著)

角幡は自らを「探検家」と称している。普通、探検家が書いた著作とは、探検という行為がまず完結し、そのおまけとして探検記が存在する。場合によっては、そこにゴーストライターが介在する。しかし、角幡の著作はそうしたものとは全然違う。うらやましいことに、角幡は探検家としての身体能力とノンフィクションライターとしての文章表現能力と思索力を併せ持つのだ。そのことを強く意識させられたのが「空白の五マイル」だった。さらに、「アグルーカの行方」では、自らの北極行と悲劇の結末を迎えたフランクリン隊の史実を重ね合わせるという、類まれなストーリーテラーの才も証明した。

そうした角幡が、自らの著作の製造工程の一端を明らかにしたのが、この一冊である。開高健論、沢木耕太郎との対談、「氷壁」と「神々の山嶺」との比較論、そして「冒険」論…。

開高健論では、本多勝一との比較が意識されている。本多と比較した場合、開高は冒険者、探検家としては一歩引き下がらざるを得ない。しかし、角幡はむしろ開高にひかれている。それは、死が充満するところへ向かう、それが生を活性化させるという開高の渇望感に共鳴するからだ。

――開高健が求めていたのはジャーナリスティックな戦場の現実ではなく、死の充満した冒険の舞台だった。

開高は、そうした空間を荒地と呼んだ。生と死のひりひりした空間を描いた「輝ける闇」と、それに続く「夏の闇」から、彼は「日本三文オペラ」へと向かう。朝鮮特需に沸く中で繰り広げられた屑鉄漁りの模様を描いた小説である。

ある講演で佐高信は「現代には闇がない」と話していた。現代は何もかも、形状がはっきりしており、定義がなされ、したがって恐怖を呼び起こすものがない。佐高はこれを「妖怪がいない社会」と表現したが、これは開高の「荒地」とはまったく異なる空間のことを言っている。そして開高は「オーパ!」で、これまで取り込んだ「死の空間=荒地」を小出しにして生き延びる。

沢木との対談は、ノンフィクションの作法論というべきものだが、根底的なところですれ違っている。それはなぜか。角幡は探検、冒険行為自体を表現行為と認識しているのに対して、沢木はその部分を対象に委託しているためだ。例えば角幡は「事実をもとに自分が思いこんだものを描きたい」というが、ここに沢木は立ち入れない。そのうえで興味深いのは、沢木が取材者としての自分を無批判には提出できない、書き手にはもう一つの目が必要だ、としたのに応じて、角幡が「書くことを意識してふるまう。それは行為者としてどこか不純なんじゃないかとも思う」といっている点だ。これは、冒険と「書く」という行為を合わせて表現行為という角幡ならではの心境であろう。

この、冒険=表現行為という視点は、「氷壁」と「神々の山嶺」との比較論にも貫かれる。

「氷壁」の主人公・魚津恭太は山に情熱を傾ける男だが、社会との折り合いはつけている。しかし「神々の山嶺」の羽生丈二(森田勝がモデルといわれる)は、もともと社会との折り合いがついていない。社会生活の全てをなげうって山に挑む男である。そして、角幡は羽生への共感をにじませる。

この視点が、角幡の冒険論の基盤になっている。本多は最も冒険的な冒険を体制権力に対する反逆に求めたが、角幡はこの「反体制」を「反システム」ととらえ、言葉の意味を広げた。そして、システムへの反抗こそが冒険であるという。

(集英社、1800円=税別)

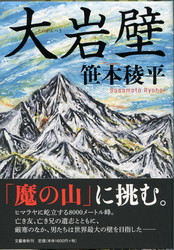

巨大な壁を舞台に人間ドラマ [山の図書館・映画館]

巨大な壁を舞台に人間ドラマ

「大岩壁」(笹本稜平著)

ナンガ・パルバット。パキスタン北部にあり、日本語では「裸の山」。標高8125㍍のうち、谷底から山頂まで標高差5200㍍のほとんどは垂直に近い岩壁で、吹き付ける強風のためほとんど雪がつかないという。山頂を目指した登山家のうち5人に1人が死亡するという危険な山で「人食い山」とも呼ばれる。冬季登頂が果たされていない8000㍍峰はK2と、このナンガ・パルバットだけである。1970年、ラインホルト・メスナーがルパール壁から登頂を試みたが途中でギブアップ。この時、弟を失った。メスナーは8年後にディアミール壁から単独で登頂した。

この山を舞台に、メスナーと同じルパール壁からの冬季登頂を目指す男たちを描いたエンターテインメント小説が、この「大岩壁」である。

ディアミール壁上部で立原、木塚、倉本の3人は急速に崩れた天候と急峻な岩壁に進退窮まっていた。停滞するうち高所障害が出始めた倉本をみて、2人は撤退を決断する。しかし、懸垂下降のさなか、倉本は音もなくガスの向こうに消えた…。

5年後、立原と木塚は、アルパインスタイルでの再挑戦を計画する。目指すのは冬季初登頂だ。そんな折、未知の男から連絡がある。倉本の弟と名乗り、キャリアもつかめない彼をメンバーに加えるべきか。迷った末に、パーティーは3人で構成される。ベースキャンプを置いたルパール壁下部には、先着のロシア人パーティーがいた。やはりメスナー・ルートを狙うという。それなら、別ルートを登ればいいと倉本は主張する。ロシア隊には何か魂胆がありそうだと疑心暗鬼になった折り、倉本は単独でルパール壁に取り付いてしまった。ロシア隊より先に登頂を果たしたい、そんな思いからだろうか…。

こうしたストーリー展開の合間に、硬質な文体による山々の描写が挟み込まれる。

――ルパール壁はいまは斜め横からの日射しを受けて複雑な陰影を浮かび上がらせ、純白に輝く氷雪と岩肌のコントラストが天に駆け上る巨大な龍を連想させる。

――標高四〇〇〇㍍に達したあたりで夜が明け始めた。

東にはK2を筆頭に、ブロードピーク、ガッシャーブルム山群、チョゴリザ、マッシャーブルムなどカラコルムを代表する巨峰群がそそり立ち、曙光を受けた山肌が燃えるような深紅に染まっている。

こうしたパノラマを直に見たい。しかし、パキスタン北部はいま、世界的にも最も治安の悪いところとして知られる。とりあえずは、こうした著作によって楽しむしか方法はないであろう。ラインホルト・メスナーが著した「裸の山 ナンガ・パルバート」と合わせて読めば、興はさらに増す。

「大岩壁」は文芸春秋刊、1600円(税別)。初版第1刷は2016年5月25日。「裸の山 ナンガ・パルバート」は山と渓谷社、1800円(税別)。初版第1刷は2010年10月20日。

迫力ある山岳シーン~映画「神々の山嶺」 [山の図書館・映画館]

迫力ある山岳シーン~映画「神々の山嶺」

夢枕獏の原作を映画化した。上下2巻の長編である。原作ではマロリーのカメラ(コダック)をめぐる謎、カトマンズのディープな街の雰囲気、すべてが入念に描かれている。しかし、映画ではそれらをそぎ落とし、エベレストに挑み続ける孤高のクライマー、羽生丈二(阿部寛)と山岳カメラマン深町誠(岡田准一)の人間関係と、その舞台となるヒマラヤのシーンに多くを費やしたのは、「小説」「映画」というメディア媒体の違いを考えればやむを得ないところか。

マロリーは1924年、エベレストの頂稜近くで目撃されたのを最後に、姿を消した。遺体発見は75年後、1999年のことだ。夢枕の原作本はその2年前に刊行されている。マロリーが目撃されたのは登山中だったか下山中だったか。そこが大きな分かれ目になっており、それは今も変わらない。登山史上最大のミステリーを巧みに織り込み、山に常人ならざる情熱を傾けたクライマー列伝をベースにしながら紡ぎだされたのが、この「神々の山嶺」である。

ちなみにいえば、主人公の羽生には「ホキ勝」こと「森田勝」が、彼のライバルである長谷常雄には長谷川恒男が投影されているといわれている。森田は「谷川岳・三スラの神話」と呼ばれた男であり、そのことも映像で出てくる。K2での反乱のエピソードなど、無頼・破滅型の印象が強い。映画の中で羽生が挑む南西壁は山学同志会の小西正継が挑んだことがあり(途中で撤退)、そのエピソードも組み込まれていると思われる。

これだけの舞台装置を整え、後は迫力ある山岳シーンが続く。それ以上に語ることは何もない。惜しいのは、山岳シーンがメーンであるため、尾野真千子(山で死んだ男の妹を演じている)という名優を得ながら力量を発揮する場面があまりないことである。

精緻なパズルのような [山の図書館・映画館]

精緻なパズルのような

「生還者」(下村敦史著)

大事故や大災害、あるいは戦禍をくぐり抜け生き延びた人たちには、ある種のPTSDが宿るという。「サバイバーズ・ギルト」―。自分一人が生き延びたことへの罪の意識である。

大事故や大災害、あるいは戦禍をくぐり抜け生き延びた人たちには、ある種のPTSDが宿るという。「サバイバーズ・ギルト」―。自分一人が生き延びたことへの罪の意識である。

標高8000㍍を超すヒマラヤ・カンチェンジュンガ。写真でしか見たことはないが、その姿は圧倒的なスケールを思わせ、壮大である。同時にこの山は、インド・ダージリンという早くから拓けた地から比較的身近に眺められる山としても知られる。ぜひ一度見に行きたいものだ。といっても、山頂付近は容易に人跡を寄せ付けない。近年になっても遭難事故が起きている。つまり、この地はある種の「密室」なのである。

サバイバーズ・ギルトと密室。この二つの要素を組み合わせて書かれたのが、この「生還者」である。

山岳を舞台にしたミステリーは数多くあるが、その中でこれほど精緻に組み立てられた作品を他に知らない。諜報戦に材をとることの多いジョン・ル・カレを思わせるほどだ。何か足りないものを上げるとすれば、カレの作品にある極上のワインの香りのような豊潤さであろうか。単に「香り」といっていいかもしれない。それがあれば下村は、永遠に読者の心を離さないであろう。

増田直志の兄・謙一は登山家だが、この4年間「山」を絶ってきた。その彼がカンチェンジュンガに向かい、遭難する。なぜ突然、山に向かったのか。彼を長く山から遠ざけていたものは何か。

その同じ山で同じころ、別の遭難事故が起きる。そこから生還した高瀬正輝は、二つのグループに交錯する加賀谷義弘を「命の恩人」とたたえる。そして、いまだ不明の加賀谷の発見を訴える。それは同時に、グループ内で加賀谷と決別したと思われる謙一の否定につながっていた。

その後、謙一のグループの中で不明だった東恭一郎が奇跡の生還を果たす。彼は高瀬とは正反対に、加賀谷の行動を全否定する。

カンチェンジュンガで何があったのか。そこに集まった男たちの心中に何があったのか。彼らはすべて、過去の体験の中で「傷」を追っていたことが分かってくる。何が彼らをカンチェンジュンガという密室で「交錯」させたのか。なぜ、生還者たちの証言は180度違うのか。誰かが嘘をついているのか。4年前に何があったのか。

その謎が、直志らの手によって最終局面で一気に解ける。キーワードは、冒頭に書いた「サバイバーズ・ギルト」である。

「生還者」は講談社刊、1600円(税別)。初版第1刷は2015年7月21日。下村敦史は1981年京都府生まれ。高校を退学後、大検合格。2014年に「闇に香る嘘」で江戸川乱歩賞。同作品は「このミス」2015版3位。

映像は圧巻~映画「エベレスト」 [山の図書館・映画館]

映像は圧巻~映画「エベレスト」

いわゆるエベレスト商業登山の走りのころ起きた大量遭難の実話を映画化した。登場人物に「難波康子」という名前を見て、あああの事故ね、と思った向きは多いのではないか。彼女は1996年、田部井淳子さんに続くエベレスト登頂によって7大陸のピークを踏んだが、下山中に亡くなった。

このとき、二つの商業登山隊といくつかのナショナルチームが登頂を目指していた。そのために、ヒラリーステップは大混雑となった。固定ロープも張られていなかったため、スケジュールは大幅に遅れ、それが下山の時刻の遅れにつながって、おりしもストームが襲ったため大量遭難が起きたとされる。

主人公は、商業登山の一方のリーダー、ロブ・ホール(ジェイソン・クラーク)である。予定時刻を大幅に過ぎた登山客が登頂にこだわったため、彼に同行、夜になっても下山できず命を落とす(映画では少し変えてある)。

ドラマとしては単純で深みがあるわけではない。しかし、舞台となったエベレストの映像は圧巻である。しかもそれが3Dの立体映像で見られる。だから、筋立ては単なるおまけと思ったほうがいい。

文明の源流を考える~関野吉晴氏の講演 [山の図書館・映画館]

文明の源流を考える~関野吉晴氏の講演

探検家・関野吉晴氏の講演を聞く機会があった。9月26日、主催は広島県山岳連盟。場所は広島市内である。

気になってはいるが、なかなかその著書や講演に触れる機会がない、という人物がいる。関野氏もその一人であった。探検家であり医師であり、なにより発想のスケールに感嘆する。人類は約20万年前にアフリカの地溝帯で生まれ、ヨーロッパから中東、アジアをへてアメリカ大陸に渡り原住民となるが、後のヨーロッパ大航海時代に襲来したスペイン軍によって大量虐殺され支配される。その経緯はジャレド・ダイアモンドの「銃・鉄・病原菌」(草思社)に詳しいが、そのルートを南米大陸から逆にたどろうというのが、関野氏の考えた「グレート・ジャーニー」である。

もちろん、1時間強の講演で巨大な旅の全容を語ることは難しく、人類の大移動の概要と、最近実行したインドネシアから日本への「旅」に大半の時間が割かれた。

関野氏はまず、「グレート・ジャーニー」を始めた動機について、アマゾン源流探検が最初にあったと語った。ペルーの高地からアマゾンを下る際、現地に住むインディオたちはどこから来たのか、という素朴な疑問をまず持ち、人類発祥の地であるアフリカ大陸からのルートを逆行してみようと考えたという。

この話の中で、彼は興味深い視点を提示した。人類はなぜ、地球上で他の生物を支配する存在になったのかという問いに対して「二足歩行」を選択したこと、と答えたことである。さまざまな動作をするうえで不安定であり、骨格上からも不自然である二足歩行はしかし、ゆっくりではあるが長時間の移動を可能にした。これが人類の人類たるゆえんである、と彼は語っていた。

インドネシアから石垣島への旅は、「日本人はどこから来たか」というテーマで考えうるいくつかのルートの一つで「新グレート・ジャーニー」と名付けられている。手作りカヌーに帆をつけ、2008年にプロジェクトをスタート。航海は風待ちや手漕ぎも入れ3年がかりで達成された。「手作り」は、木を加工するための刃物も砂鉄からたたら製法を用いて作るという徹底ぶりで、船体も自然林から切り出した。帆もヤシの繊維を編んだものという。

面白かったのは、鉄を作った経験談。5㌔の工具を作るのに120㌔の砂鉄と300㌔の炭を要し、炭を作るのに岩手の赤松3㌧を要したという。そして、歴史を見ればわかるが、一度「鉄」を手にした人類が鉄を捨てることはなかった。このことは地球のありようを何らかの形で変えていく。ジャレド・ダイアモンドの「文明崩壊」(草思社)は人類が森と共存しながら森を消滅させたことが文明を崩壊させた一因になっていると指摘するが、そのことを連想させる。

最後に、さまざまな「ジャーニー」の体験を踏まえて「自然は知ることはできても操作することはできない」という関野氏の言葉が印象的だった。

オバサンたちのサバイバル~映画「滝を見に行く」 [山の図書館・映画館]

オバサンたちのサバイバル~映画「滝を見に行く」

紅葉と滝を見に行くツアーに集ったオバサン7人。ところが、ガイドは新米だった。山中でコースを見失い、「様子を見に行く」と行ったきり帰ってこない。残された7人は待ちくたびれ、ついに下山を決断する。ところが途中で、草生した「下山近道」の標識を見つけたから、話がややこしくなる。一人がコンパスを取り出し「方向は合ってる」と下り始めたものの、途中で橋が流されていて立ち往生。やむなく引き返すが、もう方向が分からない…。

ストーリーは極めて単純だ。元々見知らぬ7人が山中で迷い、サバイバル生活を余儀なくされる。その中で、それぞれの横顔が垣間見える。妻子ある男性との恋に疲れた女。教え子との長い恋の末、結婚したが別れてしまった女。家庭にこもりきりの生活を見かねた娘に勧められてツアーに参加した女。しかし、みんなオバサンである。そんなたたずまいの中で、のっぴきならない人生とタダモノでない存在感が、それぞれの背中に見え隠れする。人間観察の妙である。

そして、最後はきちんと「よかったね」というところに落とし所が設けられている。オバサンたちが山中で縄跳びをするシーンがあるが、それを見ていると、この山の中はオバサンたちの楽園と化してしまったのだろうか、とさえ思える。案の定、だれかが「救援が来なければみんなでここに住めばいいのよ」というが、「それはごめんだね」とだれかが返す。

1時間半ほどの作品で、何が言いたいわけでもないが、なぜか観ているものを楽しくさせる映画である。2014年、沖田修一監督。

究極のサバイバル記~山の図書館 [山の図書館・映画館]

究極のサバイバル記~山の図書館

「エンデュアランス号漂流記」(アーネスト・シャンクルトン著)

アーネスト・シャンクルトンは英国の探検家である。1901年にスコット大佐のディスカバリー号による南極探検に参加、極点まで120㌔に迫ったが、飢餓と吹雪で引き返した。アムンゼンが極点に到達、スコット隊が涙をのみ、さらには大量の犠牲者を出したテラ・ノヴァ号探検の10年ほど前のことである(この時のスコット隊の無残な旅は、チェリー・ガラード著「世界最悪の旅」に詳しい)。

シャンクルトンは、1914年12月、南米ホーン岬の東、南ジョージア島にいた。到達が果たせなかった南極の極点は3年前、ノルウェー人によって踏まれていた。やむなくこの英国人探検家は、南極大陸横断へとプログラムを変更する。しかし、隊は横断どころか、雪と氷の大陸に近づくことさえできなかった―。

探検記としては、まれにみる面白さである。要素は二つある。一つ目は漂流記、航海記、さらに南ジョージア島を横断する際の徒手空拳、山岳地帯突破=登山記=のおまけまでついているからだ。これほど最悪の環境を突破し生き延びたのが不思議に思えるぐらいの究極のサバイバル記録なのである。二つ目は、こうした厳しい自然環境と、それに立ち向かう人間たちの、ときにユーモアあふれる行動ぶりを鮮やかに描き出すシャンクルトンの筆力である。その場その場のシーンがページの向こうに立ちあがり、読むものが南氷洋に漂う巨大な氷上にいて風雪にさらされているかのような気分にさせられる。

南ジョージア島を出た隊は、やがて船は浮氷帯に入り、航行は困難を極め、動くことさえままならなくなる。氷が船体を締め付け不気味な音を立てる。氷山とともにエンデュアランス号は漂流を始める。10カ月を経て、船はついに氷の海へと沈む。南ジョージア島を出て1年後のことである。シャンクルトンたちは氷上にテントを張り、漂流を続ける。

氷山は北上する。気温の上昇とともに、当然のことながら氷は割れ小さくなる。その上で生活する人間たちの生命も危うくなる。ホーン岬の南、エレファント島上陸は、それから数カ月後のことである。この島から、小さな救命ボートを使っての南ジョージア島帰還が決行される。乗り組むのは6人。島に残るのは22人。

いったんは島の小さな湾にたどり着くが、そこから人間の居住空間まで向かうには山岳地帯と氷河を越えなければならない。4500フィートというから、標高1000㍍余りの山である。しかし、写真で見れば、究極の鋭角を持つ岩稜帯である。これを素手で越えたとすれば、驚くばかりだ。

シャンクルトンの隊は、3人の犠牲者こそ出すがなんとか生還を果たす。第1次大戦に重なるころ、600日にわたるサバイバルである。これほどの生への執念、頭が下がる思いだ。そして、面白い。

◇

「エンデュアランス号漂流記」は中公文庫、定価781円(税別)。初版第1刷は2003年6月。